Editeur : Christian Bourgois (Grand Format) ; 10/18 (Format Poche)

Attention, coup de cœur !

Afin de fêter leurs 60 années d’existence, les chroniques Oldies de cette année seront consacrées aux 10/18.

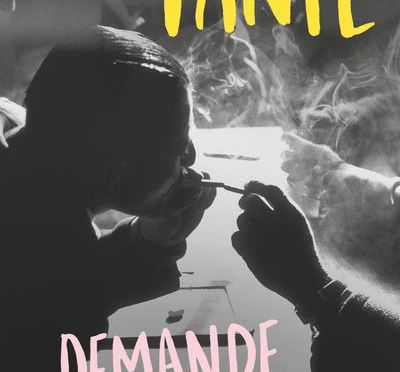

Ce mois-ci, je vous propose de découvrir un des meilleurs auteurs américains, dont je ne connaissais que Bandini, le premier tome de son quatuor. Demande à la poussière en est le troisième.

L’auteur :

John Fante, né le 8 avril 1909 à Denver (Colorado) et mort le 8 mai 1983 à Los Angeles (Californie), est un romancier, nouvelliste et scénariste américain.

Fils d’immigrants italiens (son père était né à Torricella Peligna et sa mère, italo-américaine, était la fille d’un immigré de l’Italie méridionale)1, John Fante naît au Colorado (États-Unis) en 1909, au sein d’une famille croyante et conservatrice. Son enfance de gamin des rues turbulent se fera au sein d’une école jésuite, où Fante découvrira le besoin de liberté, la sexualité et l’écriture.

Il commence à écrire très tôt et, si on en croit ses romans autobiographiques, se montre un enfant particulièrement sensible, enflammé, charismatique et avide de la beauté du monde. À trois reprises entre 1927 et 1931, ses tentatives de mener des études universitaires échouent au bout de quelques mois.

À 20 ans, il se rend à Los Angeles (en 1929) où il travaille notamment dans une conserverie de poisson (évoqué dans La Route de Los Angeles) et exerce de nombreux petits boulots pour survivre. Avide de littérature, le jeune homme se nourrit spirituellement avec Knut Hamsun, Dostoïevski, Nietzsche, Jack London et Sinclair Lewis, et fait ses premières gammes en écriture.

Ses premières nouvelles attireront l’attention de H. L. Mencken, rédacteur en chef de la revue littéraire The American Mercury, qui publiera régulièrement, dès 1932, la prose du jeune Fante (sa première nouvelle est publiée alors qu’il a 23 ans, mais il se fait passer pour plus jeune, par orgueil et goût de la mise en scène de son propre talent) et gardera même une correspondance de 20 ans avec le jeune écrivain.

En 1933, son roman La Route de Los Angeles (The Road to Los Angeles) est refusé car jugé trop cru et trop provocant (malgré une correction de son ébauche vers 1936, le roman ne sera publié qu’en 1985, après sa mort).

Son premier roman Bandini, paraît en 1938. Largement autobiographique, le récit y suit les pérégrinations du jeune Arturo Bandini, fils d’immigrés italiens, habile rhéteur, manipulateur, joueur et jouisseur, qui a quitté son Colorado natal pour se faire une place au soleil. L’œuvre est habile, élégante, montre un Bandini/Fante sûr de lui et de sa folie, bien en adéquation avec la personnalité de Fante : menteur, joueur, il n’a pas hésité ici, et comme il ne cessera de le faire, de travestir la réalité, pour lui donner plus de substance, plus de goût, plus de puissance. Et l’effort marche à merveille : Bandini est un héros inimitable, borderline, toujours à chercher l’extrême et la nausée dans ses envies : l’art, la philosophie, les femmes. Bandini constitue le premier quart d’un cycle autobiographique constitué de La Route de Los Angeles, Demande à la poussière (Ask the Dust, publié en 1939), et beaucoup plus tardivement de Rêves de Bunker Hill (Dreams from Bunker Hill, publié en 1982).

L’autre cycle de Fante, Molise, comprend Les Compagnons de la grappe (The Brotherhood of the Grape, 1977) et Mon chien Stupide (My Dog Stupid, 1986).

À l’époque de Demande à la poussière, Fante est encore un gamin torturé et impulsif, qui s’est installé dans un petit hôtel tenu comme une pension de famille par une dame patronnesse. Fante vit alors seul et envoie de l’argent à sa mère dès que tombe un cachet de l’American Mercury. Il prophétise le monde et est sans cesse tendu entre deux abîmes : les femmes et la littérature.

Sa rencontre avec Joyce, une étudiante fortunée, éditrice et écrivain, qu’il épouse en juillet 1937 lui permettra de s’adonner pendant de longs mois à ses deux passions, le golf et le jeu. Il trouve tout de même le temps d’écrire et d’éditer son plus grand succès de librairie Pleins de vie (Full of Life, 1952) dont la manne financière lui permet d’acquérir une maison à Malibu. Le succès de sa dernière parution lui ouvre aussi les portes d’Hollywood. De 1950 à 1956, John Fante vit sous le règne de l’abondance, il travaille notamment pour la Fox et la MGM où il devient un scénariste important et reconnu avec les films My Man and I (1952), Full of Life (1956), Un seul amour (Jeanna Eagels, 1957), Miracle à Cupertino (The Reluctant Saint) (1962), La Rue chaude (Walk on the Wild Side, 1962), Mes six amours et mon chien (My Six Loves, 1963) et le téléfilm Something for a Lonely Man (en) (1968). Il est nommé aux Writers Guild of America Award du meilleur scénario en 1957 pour Full of Life. Durant cette période, il se rend également pour travailler à Rome et à Naples et ces séjours réveillent en lui la nostalgie de ses origines italiennes.

Cette carrière fut vraisemblablement alimentaire pour Fante, qui regrettait la cruauté bruyante de son travail de romancier. Il tombe alors dans un oubli relatif jusqu’à ce que Charles Bukowski, qui le vénérait, entreprenne avec son ami et éditeur John Martin de Black Sparrow Press, de rééditer Demande à la poussière. La situation matérielle de Fante s’améliore dans les années qui suivent grâce à l’éditeur de Black Sparrow Books et à Bukowski qui font tant pour le faire redécouvrir du grand public ; mais Fante est désormais aveugle et cul-de-jatte à cause de complications liées à son diabète. À l’occasion de sa rencontre avec Charles Bukowski, Fante dit alors : « La pire chose qui puisse arriver aux gens c’est l’amertume. Ils deviennent tous si amers ». Peu avant sa mort, il dicte à sa femme Joyce les épreuves de Rêves de Bunker Hill. Il meurt en mai 1983, à l’âge de 74 ans.

Fante est le père de quatre enfants, dont l’écrivain Dan Fante.

(Source Wikipedia)

Résumé :

Pendant la grande dépression, Arturo Bandini est un écrivain tourmenté et fauché vivant dans un hôtel résidentiel de Bunker Hill (Los Angeles). Il crée inconsciemment une image de Los Angeles comme une dystopie moderne à l’époque de la grande dépression. Démuni, il erre dans les cafés et fait la connaissance de Camilla Lopez, une serveuse au tempérament fougueux. Bien qu’attiré par cette belle Mexicaine, Bandini, d’origine italienne, rêve plutôt d’une alliance avec une Américaine, qui faciliterait son ascension sociale.

Or, chaque fois qu’il tente de s’éloigner de Camilla, celle-ci lui revient, sans qu’il puisse lui résister. Bandini lutte alors avec sa propre pauvreté, sa culpabilité catholique et son amour pour Camilla dont la santé se détériore. Elle-même est amoureuse de Sammy, mais il part s’exiler dans le désert en apprenant qu’il ne lui reste que quelques mois à vivre, et refuse de la voir. Camilla est finalement admise dans un hôpital psychiatrique.

Lorsque son éditeur lui offre une somme importante pour son roman, Bandini décide d’emmener Camilla loin de Los Angeles et part s’installer avec la serveuse dans un bungalow sur la côte, où leur amour et l’ouvrage autobiographique en chantier se font écho. Il lui achète un chiot et repart à Los Angeles récupérer ses affaires. Lorsqu’il revient, elle a disparu. Il suit ses traces jusque chez Sammy, qui l’a déjà chassée et lui apprend qu’elle est probablement en train d’errer dans le désert avec son chien. Bandini essaie de la retrouver, en vain. Il prend une copie de son dernier roman tout juste publié, le dédicace à Camilla et le lance le plus loin possible dans la direction qu’elle a prise.

Mon avis :

Dans les années 30, un tsunami a déferlé sur la littérature américaine. Largement autobiographique, John Fante va donc décrire son arrivée à Los Angeles après avoir quitté son Colorado natal. S’il se persuade d’être le nouveau génie de la littérature, sa passion pour l’écriture va lui imposer de survivre un peu plus longtemps pour écrire, encore et encore, sur ses émotions, mais aussi son environnement.

A première vue, il s’agit d’une autobiographie mais ce roman dépasse très largement ce cadre tant au niveau du style que de ce qu’il raconte. Dès le début du roman, on est emporté par la fougue montrée par Arturo Bandini, l’alter-égo de John Fante. Chaque phrase est mûrement pensée, chaque mot comporte une puissance incroyable, une force d’évocation hors du commun. John Fante nous montre sa capacité à décrire son environnement, ses pensées, son entourage, son style emporte tout par sa passion, sa fougue, sa verve, son rythme. Et j’ose à peine le dire, peu importe ce qu’il raconte, on le suit.

Qui dit autobiographie, dit descriptif de la vie d’Arturo Bandini. Il va nous décrire sa vie et derrière ses tribulations va apparaitre un homme obsédé par l’écriture en se persuadant qu’il est un génie. On pourrait croire qu’il se veut écrivain parce que c’est un moyen facile de gagner sa vie, et de profiter de bons moments, des femmes et de l’alcool. Il n’en est rien, le peu d’argent lui sert à aller à la rencontre des autres pour alimenter ses nouvelles, pour leur donner plus de vie, plus de passion.

Pour autant, Arturo Bandini est un personnage à part. Voleur, menteur, bonimenteur, fabulateur, fabuliste, formidable conteur, il se représente la figure d’un écrivain comme un témoin maudit. Il ne faut pas croire qu’il écrit pour l’argent, il tient ce rôle comme une profession de foi, comme une nécessité pour vivre. De même, il considère qu’un écrivain doit vivre durement pour toucher à la vérité de ce qu’il exprime. Dès qu’il touche de l’argent, il dépense tout pour être sûr de vivre dans la pauvreté, pour être convaincu de toucher le fond. Seul un homme qui souffre peut devenir un artiste.

Contrairement à d’autres grands auteurs, il ne cherchera pas d’expédients, d’excitants, comme la drogue même s’il en parle. Sa volonté de vivre vite, de vivre durement, se retrouve motivée par l’alcool (surtout pour passer le temps) et les femmes. Sa relation avec Camilla et Vera se situera toujours dans une opposition Amour / Haine, avec toujours ce mantra qu’on sait ce qu’on aime quand on l’a perdu. Il malmènera, violentera les femmes de sa vie pour les perdre, juste pour être persuadé qu’il devra agir pour les retrouver. On retrouve d’ailleurs la même relation d’amour / haine envers la religion quand il appelle Dieu avant de le rejeter comme une gigantesque imposture.

Arturo Bandini va donc nous narrer la ville de Los Angeles, la grande ville pour lui qui est un campagnard. Il va nous montrer les rues et les quartiers glauques, les bars enfumés, les pauvres qui font la manche. Tout ce contexte servira de moelle épinière pour développer sa faculté à exprimer des émotions, à nous faire ressentir la pauvreté, la faim, la torture nécessaire qu’il s’impose pour atteindre le sommet de l’écriture.

Ce portrait d’un écorché vif, toujours en train de courir après un objectif dont il n’a aucune idée, est un voyage fantastique qui aborde le sujet de la difficulté d’écrire mais aussi la nécessité d’apporter un peu de beauté, de poésie dans un monde noir et sans pitié. Ce roman, c’est une pépite, un monument de la littérature, probablement encore plus fort que Bandini, que j’avais lu il y a plus de trente ans, car plus rythmé et empli de rage de vivre. Et on se rend compte du nombre d’écrivains qui ont été influencé par les romans de John Fante, auteur que l’on a tendance à oublier. Quelle injustice !

Coup de cœur !